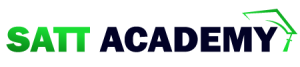

#প্রশ্নঃ কোনটি সঠিকঃ ডিগ্রী কেলভিন (°K ) নাকি শুধু কেলভিন (K) তাপমাত্রার উল্লেখ করতে হবে?

উত্তরঃ সঠিকটা হলো কেলভিন (K), ডিগ্রী কেলভিন (°K ) নয়।

উত্তরঃ সঠিকটা হলো কেলভিন (K), ডিগ্রী কেলভিন (°K ) নয়।

তাপমাত্রার তিনটি ইউনিটঃ

তাপমাত্রার তিনটি ইউনিটঃ

এসআই (SI) বা এমকেএস (MKS) ইউনিটে- কেলভিন (K)

এসআই (SI) বা এমকেএস (MKS) ইউনিটে- কেলভিন (K)

সিজিএস (CGS) ইউনিটে- ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড (°C)

সিজিএস (CGS) ইউনিটে- ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড (°C)

এফপিএস (FPS) ইউনিট- ডিগ্রী ফারেনহাইট (°F)

এফপিএস (FPS) ইউনিট- ডিগ্রী ফারেনহাইট (°F)

কেলভিন (K) কে আমরা এসআই ইউনিট এর মতো করে লিখি যেমন আমরা মিটার এবং সেকেন্ডকে ডিগ্রি মিটার বা ডিগ্রি সেকেন্ডকে বলি না।

কেলভিন (K) কে আমরা এসআই ইউনিট এর মতো করে লিখি যেমন আমরা মিটার এবং সেকেন্ডকে ডিগ্রি মিটার বা ডিগ্রি সেকেন্ডকে বলি না।

এবার আসি মূল কথায়ঃ

এবার আসি মূল কথায়ঃ

যখন আপনি তাপমাত্রার একক সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট এককে লিখুন বা অন্য কোনো রেংকিং স্ক্যাল ব্যবহার করে লিখুন তখন ডিগ্রী (°) ব্যবহার করেন কিন্তু কেলভিন স্কেলে বা কেলভিন এককে লিখলে ডিগ্রী দেননা কখনো! এটা নিয়ে কখনো ভেবেছেন কী?

যদি বলতে হয় কেন কেলভিনে ডিগ্রী ব্যবহৃত হয় না তাহলে আগে ডিগ্রীর ডেফিনেশনটা বুঝতে হবে৷ ডিগ্রী হলো তাপমাত্রার পরিবর্তন যা স্কেলের বিপরীতে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ডিগ্রী একটা ব্যবধানকে বুঝায়। ডিগ্রী সেক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যেখানে লিমিটের মধ্যে ব্যবধান বুঝায়। যেমন ধরুন কোনের পরিমাপ! 360 ডিগ্রীর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত পরিমাপ করে আমরা বলি যে এত ডিগ্রী কোন। তেমনি তাপমাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রেও! আমরা সেলসিয়াস বা অন্যান্য আপেক্ষিক স্কেল গুলোতে আপেক্ষিক পার্থক্যকে কাজে লাগাই। যেমন ধরুন 0° সেলসিয়াস পানি তাপে 40° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হয়েছে৷ তাই এখন পানির তাপমাত্রা 40° সেলসিয়াস যেখানে পানির তাপমাত্রার লিমিট 0-100° সেলসিয়াস৷ অর্থাৎ এই তাপমাত্রার বাহিরে কোনো পদার্থ পানি থাকতে পারবে না।

এখন আপনি ভাবতে পারেন! আচ্ছা সবই বুঝলাম কিন্তু পানির ক্ষেত্রে কেলভিন নিলেও তো সেইম! 273 কেলভিন থেকে 373 কেলভিন পর্যন্ত পানি। এটাও তো লিমিট, এর বাইরেও তো পানি হতে পারে না। !

এখন আসি আসল কথায়! আগের উদাহরণটা এজন্য দিলাম যাতে করে বুঝতে পারেন যে তাপমাত্রাও লিমিটের ব্যাপার৷ এখন একটু ঘুরে আসি কেলভিন স্কেলের ডেফিনেশন অথবা তার ইতিহাস থেকে!

তাপমাত্রার যখন টার্মটা আবিষ্কৃত হয় তখন এটি পরিমাপ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কেল ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন উষ্ণতামিতি পদার্থের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্কেল তৈরী হয়৷ যার ফলে একেক স্কেলের পরিমাপকৃত তাপমাত্রা অপর স্কেলের সাথে ভিন্ন হতে থাকে। এ সমস্যা এড়ানোর জন্য লর্ড ক্যালভিন এমন এক স্কেলের পরিকল্পনা করেন যার উষ্ণতামিতি পদার্থের উপর নির্ভরতা থাকবে না৷ ফলে এর এভস্যুলেট ভ্যাল্যু বের করা যাবে। আর তা থেকেই পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রাকে 273.16 কেলভিন ধরে তাপমাত্রার স্কেল তৈরীর চিন্তা করা হয়৷ কিন্তু বাস্তবে এমন কোনো স্কেল তৈরী সম্ভব নয় যেখানে উষ্ণতামিতি পদর্থকে কাজে না লাগিয়ে স্কেল তৈরী সম্ভব। কিন্তু তাপমাত্রা পরিমাপে বিভিন্ন স্কেলের বিভিন্ন মাপের গড়মিল এড়ানোর জন্য একটি এভস্যুলেট স্কেলের প্রয়েজন ছিল। যা 0 থেকে শুরু হবে। তাই 1927 সালে আন্তর্জাতিক কমিটি তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক স্কেল নামে একটি স্কেল অনুমোদন দেয় যাতেও পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রা 273.16 ধরে হিসাব করা হয়। এবং কেলভিনের স্মরণে এই স্কেলের নাম হয় কেলভিন স্কেল।

আর এটাই একমাত্র কারণ যার ফলে কেলভিন স্কেলে ডিগ্রি হয় না৷ কারণ কেলভিন স্কেলে কোনে আপেক্ষিকতাকে কাজে লাগানো হয় নি। এটি এভস্যুলেট স্কেল যা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও এর এককেই আন্তর্জাতিক ভাবে তাপমাত্রার এসআই একক। এই স্কেলের 0 কেলভিন পরমশূন্য তাপমাত্রা৷ অর্থাৎ এই স্কেলে 0 থেকে পাঠ শুরু হয়ে চলতে থাকে। কিন্তু সেলসিয়াস স্কেল বা অন্য স্কেল গুলো ওইরকম নয়৷ ওইগুলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু হয় না। যেমন পরম শূন্য তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে -273°সেলসিয়াস৷ ফলে আপনি যদি কোনো পদার্থের তাপমাত্রার পরিমাণ থেকে কী পরিমান শক্তি ব্যায় হল বা অর্জন হল তা পরিমাপ করতে চান তাহলে সেলসিয়াস বা অন্য স্কেল গুলো দিয়ে তা বের করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেলভিন স্কেলে অতি সহজেই তা বের করতে পারবেন যেহেতু এর স্টার্টিং পয়েন্ট পরম শূন্য তাপমাত্রা বা 0 ফলে 0 থেকে 40 যা পরিমাপযোগ্য সহজেই৷ ফলে 40 কেলভিন তাপমাত্রার পার্থক্যে শক্তির অপচয় বা অর্জন গননা করা সহজ৷

কিন্তু যদি 40° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বলুন তাহলে এর পরম শূন্য তাপমাত্রা থেকে এর হিসাব করতে হবে৷ অর্থাৎ বলতে হবে এর তাপমাত্রা -270 থেকে 40 এ এসেছে অর্থাৎ মোট পরিবর্তন 310 হয়েছে। কেননা আপনি যদি 40° সেলসিয়াস বলুন তাহলে স্বাভাবিকভাবে যারা এ বিষয়ে অজ্ঞ তাদেরকে পরমশূন্য তাপমাত্রা বললে 0°সেলসিয়াস বলে বসবে। কিন্তু এই সমস্যা এড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি কেলভিন স্কেলের অনুমোদন দিয়েছে৷ ফলে পরমশূন্য তাপমাত্রাকে 0 ধরে 40° সে কে 310 কেলভিন বলা হবে৷ আর এক্ষেত্রে পরমশূন্য তাপমাত্রা অবশ্যই 0 তা সবাই বুঝবে৷

আর কেলভিন স্কেলে যেহেতু কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ 0 থেকে সাধারণ স্কেলের মতো শুরু হয় তাই এতে ডিগ্রী ব্যবহৃত হয় না৷

এখন অনেকে আবার বলবেন তা বুঝলাম কিন্তু আপনি যে আগে কোণের বিষয়টা বললেন সেটা তো 0 থেকে শুরু হয়!

তো আমি বলব যেটা 0 সেটাই 360 ! সেটা ভেবেছেন কী? আর কোন যদি 0-360 এই হয় তাহলে 720° বা 1200° কোণে কোনো বস্তর অবস্থার পরিবর্তন হয় কীভাবে? আসলে আমরা যেই বিন্দুটিকে ধরে নেই সেটাকেই পরম ধরে কোন পরিমাপ করি। আবার ঘুরে সেই বিন্দুতে আসলে 360° হিসাব করি।

কিন্তু কেলভিন স্কেলের ক্ষেত্রে 0 থেকে বা তার আগে থেকে গননা করে আবার 0 তে আাসার সূযোগ নেই। যেমনটা আছে সেলসিয়াসে। যেমন -273 বা এর পরবর্তী কোনো মান থেকে 0° সেলসিয়াস এ আাসার সূযোগ আছে৷ আর এজন্যই কেলভিনে ডিগ্রী ব্যবহৃত হয় না। যেখানে সেলসিয়াস ও অন্যান্য তাপমাত্রার স্কেলগুলোর পরিমাপে ডিগ্রী ব্যবহৃত হয়৷